老化(加齢)に伴う肉体(筋肉)の反応速度

老化(加齢)が進むにつれて、私たちの身体、

老化と神経伝達物質の変化

神経伝達物質は、

- 神経伝達物質の減少と活性低下:

- 脳の萎縮や神経細胞の減少に伴い、アセチルコリン、ドーパミン、

セロトニンなどの神経伝達物質の量や活性が低下する傾向がありま す。 - 特に、記憶や学習に関わるアセチルコリンの減少は、

認知機能の低下と関連すると言われています。 - 運動制御や意欲に関わるドーパミンの減少は、

動きの緩慢さやバランスの不安定さにつながることがあります。 - 気分や精神の安定に関わるセロトニンの減少は、

抑うつ気分や睡眠障害に影響を与える可能性があります。

- 脳の萎縮や神経細胞の減少に伴い、アセチルコリン、ドーパミン、

- 受容体の減少と機能低下:

- 神経伝達物質を受け取る側の「受容体」

の数や感度も低下することがあります。これにより、 神経伝達物質が放出されても、 適切に情報が伝わりにくくなります。

- 神経伝達物質を受け取る側の「受容体」

- 神経伝達速度の低下:

- 末梢神経において、神経線維を覆う「髄鞘(ずいしょう)」

が変性することで、神経信号の伝達速度が遅くなります。これは、 感覚の鈍化や反射の遅延、ぎこちない動きにつながります。

- 末梢神経において、神経線維を覆う「髄鞘(ずいしょう)」

これらの神経伝達物質の変化は、

老化と筋肉の反応速度の変化

筋肉の反応速度の低下には、神経伝達物質の変化だけでなく、

- 筋肉量の減少(サルコペニア):

- 30歳以降、筋肉量は10年ごとに約3〜8%減少し、

60歳以降はその減少率がさらに高まります。 - 特に、素早い動きや瞬発力を担う**速筋線維(

タイプII筋線維)**が優先的に減少します。これにより、 転倒時のとっさの反応や、 急な動作への対応が遅れることがあります。

- 30歳以降、筋肉量は10年ごとに約3〜8%減少し、

- 筋肉の質の変化:

- 筋肉内の脂肪が増加し、筋肉の質が低下します。これにより、

同じ量の筋肉でも発揮できる力が弱くなることがあります。

- 筋肉内の脂肪が増加し、筋肉の質が低下します。これにより、

- ホルモンの変化:

- テストステロンや成長ホルモンなど、

筋肉の成長や維持に関わるホルモンの分泌が減少します。 これにより、筋タンパク質の合成が低下し、 筋肉の回復や成長に時間がかかるようになります。

- テストステロンや成長ホルモンなど、

- ミトコンドリア機能の低下:

- 筋肉細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアの機能が低下す

ることで、エネルギー産生能力が落ち、 筋肉のパフォーマンスが低下します。

- 筋肉細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアの機能が低下す

- 運動への反応の変化:

- 高齢者の筋肉は、

運動刺激に対するタンパク質合成の反応が若年者ほど顕著ではなく 、筋肉の修復や成長に時間がかかります。

- 高齢者の筋肉は、

これらの筋肉自体の変化と、

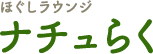

★ 予防方法・対策方法 ★

老化による神経伝達物質の減少と筋肉の反応速度の低下は避けられ

1. 運動習慣の確立

運動は、神経系と筋肉系の両方に良い影響を与えます。

- レジスタンストレーニング(筋力トレーニング):

- 筋肉量の維持・増加に最も効果的です。

特に速筋線維を刺激するために、スクワット、レッグプレス、 腕立て伏せなど、 ある程度の負荷をかけた運動を取り入れましょう。 無理のない範囲で、 徐々に負荷や回数を増やしていくことが重要です。 - 高齢者でも適切な負荷設定で行うことで、

筋力向上が期待できます。

- 筋肉量の維持・増加に最も効果的です。

- 高強度インターバルトレーニング(HIIT):

- 短時間で高強度の運動と休息を繰り返すHIITは、

速筋の活性化に効果的とされています。ただし、 運動能力がある程度維持されている人に適しており、 心拍数や血圧のモニタリングが必要です。

- 短時間で高強度の運動と休息を繰り返すHIITは、

- アジリティトレーニング(敏捷性トレーニング):

- サイドシャッフル、ラダー、

ボールを使った反応速度を鍛える運動などは、 神経と筋肉の協調性を高め、反応速度の維持・向上に役立ちます。 - テニスボールを壁に投げてキャッチする、

頭上から落としたボールをキャッチするなど、 予測できない動きに対応する練習も有効です。

- サイドシャッフル、ラダー、

- 有酸素運動(リズム運動):

- ウォーキング、ジョギング、サイクリングなどのリズム運動は、

セロトニン神経を刺激し、精神的な安定にも寄与します。 一定のリズムで体を動かすことで、脳の活性化にもつながります。

- ウォーキング、ジョギング、サイクリングなどのリズム運動は、

2. 食事内容の見直し

神経伝達物質の材料となる栄養素や、

- 神経伝達物質の材料となる栄養素:

- トリプトファン: セロトニンの原料となる必須アミノ酸です。カツオ、マグロ、

牛乳、チーズ、納豆、豆腐、ナッツ類、 バナナなどに豊富に含まれます。 - ビタミンB6: トリプトファンからセロトニンを合成する際に必要です。玄米、

小麦胚芽、レバー、マグロ、カツオの赤身などに含まれます。 - チロシン: ドーパミンやノルアドレナリンの原料となるアミノ酸です。肉類、

魚類、乳製品、大豆製品などに含まれます。

- トリプトファン: セロトニンの原料となる必須アミノ酸です。カツオ、マグロ、

- 高品質なタンパク質:

- 筋肉量の維持・増加のために、肉、魚、卵、乳製品、

大豆製品などから、良質なタンパク質を十分に摂取しましょう。 特に加齢に伴い、タンパク質の合成能力が低下するため、 意識的な摂取が重要です。

- 筋肉量の維持・増加のために、肉、魚、卵、乳製品、

- 抗酸化作用のある食品:

- ビタミンC、E、ポリフェノールなどを含む食品(野菜、

果物など)は、細胞の酸化ストレスを軽減し、 神経細胞や筋肉細胞の損傷を防ぐのに役立ちます。

- ビタミンC、E、ポリフェノールなどを含む食品(野菜、

3. 規則正しい生活習慣

- 十分な睡眠:

- 睡眠中に脳は疲労回復し、神経伝達物質のバランスを整えます。

質の良い睡眠は、心身の健康維持に不可欠です。

- 睡眠中に脳は疲労回復し、神経伝達物質のバランスを整えます。

- ストレス管理:

- 過度なストレスは、

自律神経の乱れや神経伝達物質のバランスに悪影響を及ぼします。 リラックスできる時間を作る、趣味を楽しむ、瞑想など、 自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。

- 過度なストレスは、

- 日光を浴びる:

- 朝、日光を浴びることは、セロトニンの分泌を促進し、

体内時計を整える効果があります。

- 朝、日光を浴びることは、セロトニンの分泌を促進し、

- よく噛む:

- 食事の際にしっかり噛むことは、

セロトニン神経を活性化させると言われています。

- 食事の際にしっかり噛むことは、

4. 脳を活性化させる活動

- 知的活動:

- 新しいことを学ぶ、読書、パズル、ゲームなど、脳を使う活動は、

神経細胞のネットワークを維持・強化し、 認知機能の低下を緩やかにするのに役立ちます。

- 新しいことを学ぶ、読書、パズル、ゲームなど、脳を使う活動は、

- 社会活動・人との交流:

- 人との交流は、脳を刺激し、精神的な健康を保つ上で重要です。

これらの予防方法・対策方法を複合的に取り入れることで、

★ 特に注意したいこと ★

今回記載しているように、老化(加齢)に伴う肉体(筋肉)の反応速度の低下と同様の状態はその時の健康状態によっても同じような状態が表れる事があります。【体調不良時】や【疲労が激しい時】がそういった場合に相当します。このような時は自分が思っているように身体をコントロール出来ず思いがけないトラブルを引き起こす事があります。

普段はパフォーマンスが落ちる程度では特に重大な問題などは起こらないですが、激しい運動や繊細な動作などパフォーマンスが求められるような場合にはいつも以上に注意が必要です。これらの中には日頃当たり前のように行っている自動車の運転や機械類の操作といった内容も含まれます。日頃から体調管理に気を付けていつものパフォーマンスが発揮できない可能性がある場合、無理をしないようにしたりいつも以上に注意した行動を心掛けましょう。

当店「ほぐしラウンジ ナチュらく」では、施術歴12年の経験から各技法の良いところを組み合わせた独自の手技を研究し習得。さらには各技法をより効果的に発揮できる揉み方を研究・開発。基本の施術だけでなく、これらを総合的に取り入れた施術をする事でエリアトップクラスの高いレベルの施術の提供を行っています。この研究・開発した施術の中には筋膜マッサージ(筋膜リリース)やオイルリンパ(リンパドレナージュ)など、多数の理論・技術を取り入れた施術も含まれています。

また、このコラムのように健康や健康管理に関連した話など、状態や状況などから関連した事や施術していく中で気づいた事などに基づいて、より健康的な生活習慣に繋がるような話やオススメな事などもお話させていただいております。お身体のメンテナンスやケアだけでなく、こういった雑学など含め癒しの時間としてご活用いただけると嬉しい限りです。

気軽にご利用してみてください。お待ちしております。