自律神経とホルモンについて

自律神経とホルモンの連携について、もう少し詳しく解説します。

より詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

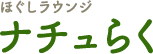

自律神経とホルモン:生命維持を司る精緻な連携システム

私たちの体は、呼吸、心拍、消化、体温調節といった生命活動を、

自律神経系:アクセルとブレーキの絶妙なバランス

自律神経は、その名の通り「自らを律する」神経であり、

- 交感神経:「活動と闘争・逃走」のアクセル

- 特徴: ストレスを感じた時、運動時、あるいは緊急事態に体が活動モード

に切り替わる際に優位になります。 - 役割: 心拍数を増加させ、血管を収縮させて血圧を上昇させます。

瞳孔が散大し、気管支が拡張して酸素の取り込みを増やし、 筋肉への血流を増やします。一方で、消化活動は抑制され、 エネルギーを活動に集中させます。これは、 まさに動物が危険を察知した際に「闘うか、逃げるか」 を選択するために必要な身体的準備と言えます。 - 「アクセル」を強くするメカニズム: 主に神経伝達物質であるノルアドレナリンを神経終末から放出し、

さらに副腎髄質からはホルモンとしてアドレナリンが分泌されるこ とで、全身に「活動せよ」という指令が伝わります。

- 特徴: ストレスを感じた時、運動時、あるいは緊急事態に体が活動モード

- 副交感神経:「休息と回復」のブレーキ

- 特徴: 食事中、リラックスしている時、睡眠時など、体が休息・

回復モードに入る際に優位になります。 - 役割: 心拍数を減少させ、血圧を低下させます。瞳孔が収縮し、

気管支も収縮します。そして、消化管の動きが活発になり、 消化液の分泌も促進されます。これにより、 摂取した栄養の吸収と体の修復・再生が行われます。 - 「ブレーキ」をかけるメカニズム: 主に神経伝達物質であるアセチルコリンを神経終末から放出し、

心拍数の抑制や消化管運動の促進など、 リラックスした状態を促します。

- 特徴: 食事中、リラックスしている時、睡眠時など、体が休息・

これら二つの神経は、秒単位、

ホルモン:全身を巡る「化学メッセンジャー」

ホルモンは、内分泌腺(副腎、甲状腺、脳下垂体など)

自律神経とホルモンの連携メカニズム

この二つのシステムは、脳の中心に位置する視床下部という領域で

この連携により、例えば「ストレス」という情報が入ると、

- 神経系による瞬時の反応: 視床下部が交感神経を活性化させ、

心拍数増加や血圧上昇といった即時的な身体反応を引き起こします 。同時に、副腎髄質からアドレナリンやノルアドレナリンが大量に 分泌され、これらの身体反応をさらに増強します。 - 内分泌系による持続的な反応: 視床下部は、同時に脳下垂体に指令を送り、そこから**

ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)**が分泌されます。 ACTHは副腎皮質を刺激し、コルチゾールなどのストレスホルモ ンが分泌されます。コルチゾールは血糖値を上げたり、 炎症を抑えたりすることで、 ストレスに対する体の適応を長期的に支えます。

このように、自律神経系が「短期的な素早い反応」を、内分泌系(

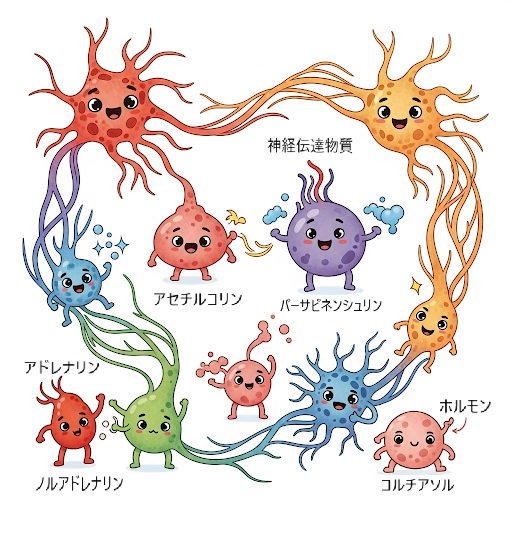

主要なホルモン物質と自律神経との具体的な連携

ここでは、特に自律神経との関連が深いホルモン物質について、

交感神経系との連携が強いホルモン

- アドレナリン(エピネフリン):

- 分泌源: 主に副腎髄質。

- 働き: 強いストレスや恐怖を感じた際に分泌され、

心拍数と心収縮力を劇的に増加させ、全身の血管( 特に骨格筋や心臓を除く)を収縮させて血圧を上昇させます。 肝臓からのブドウ糖放出を促進し、血糖値を急上昇させ、 瞬時のエネルギー供給を可能にします。気管支を拡張させ、 呼吸を楽にする作用もあります。 - 連携: 交感神経からの直接的な指令(アセチルコリンを介した刺激)

を受けて、副腎髄質から血中に放出され、 全身の活動準備を整えます。

- ノルアドレナリン(ノルエピネフリン):

- 分泌源: 主に交感神経の末端(神経伝達物質)と副腎髄質(ホルモン)。

- 働き: アドレナリンに似ていますが、主に血管収縮作用が強く、

血圧上昇に大きく寄与します。 脳内では集中力や覚醒度を高める作用があり、 意欲や注意力を司ります。 - 連携: 交感神経が直接的に作用する神経伝達物質であり、

ストレス反応や覚醒状態の中核を担います。 副腎髄質からのホルモンとしての放出も、 交感神経の活性化と連動します。

- コルチゾール:

- 分泌源: 副腎皮質。

- 働き: 「ストレスホルモン」として最も有名で、血糖値の維持・上昇、

タンパク質や脂肪の代謝促進、炎症反応や免疫反応の抑制など、 多岐にわたる作用を持ちます。 ストレスから体を守るために必須のホルモンですが、 慢性的な過剰分泌は、高血糖、高血圧、免疫力低下、 骨密度の減少などを引き起こします。 - 連携: 精神的・身体的ストレスを感じると、

脳の視床下部が自律神経の交感神経系を活性化させると同時に、C RH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)→ACTH( 副腎皮質刺激ホルモン)→コルチゾールというHPA軸( 視床下部-下垂体-副腎皮質系) と呼ばれる経路を介して分泌を促進します。つまり、 交感神経の活動が活発な状態が続くと、 コルチゾールの分泌も亢進しやすくなります。

副交感神経系との連携が強いホルモン(

- アセチルコリン:

- 分泌源: 主に副交感神経の末端(神経伝達物質)。

- 働き: 副交感神経の作用を直接媒介します。心拍数を減少させ、

心収縮力を低下させます。 消化管の蠕動運動や消化液の分泌を促進し、 膀胱の収縮や気管支の収縮、瞳孔の収縮などを引き起こします。 - 連携: 副交感神経が心拍や消化器系に指令を送る際の主要な神経伝達物質

であり、リラックス状態や消化活動の促進に不可欠です。

- セロトニン:

- 分泌源: 脳内の神経細胞(神経伝達物質)、消化管のクロム親和性細胞(

ホルモン様作用)。 - 働き: 気分、睡眠、食欲、消化活動、痛覚、体温調節など、

非常に幅広い生理機能に関与します。「幸せホルモン」 とも呼ばれ、精神的な安定に大きく寄与します。 - 連携: 副交感神経が優位なリラックス状態は、

セロトニンの分泌を促すと考えられています。 セロトニンは自律神経のバランスを整える上でも重要な役割を果た し、 不足すると精神的な不安定さや自律神経の乱れにつながることがあ ります。

- 分泌源: 脳内の神経細胞(神経伝達物質)、消化管のクロム親和性細胞(

- メラトニン:

- 分泌源: 脳の松果体。

- 働き: 概日リズム(体内時計)を調整し、睡眠を誘発・維持する「

睡眠ホルモン」です。 夜間に光の刺激が減ることで分泌が促進されます。 - 連携: 夜間に副交感神経が優位になり、体が休息モードに入ることで、

メラトニンの分泌が促進され、入眠を助けます。 不規則な生活や夜間の強い光は、自律神経のリズムを乱し、 メラトニンの分泌を抑制して不眠につながることがあります。

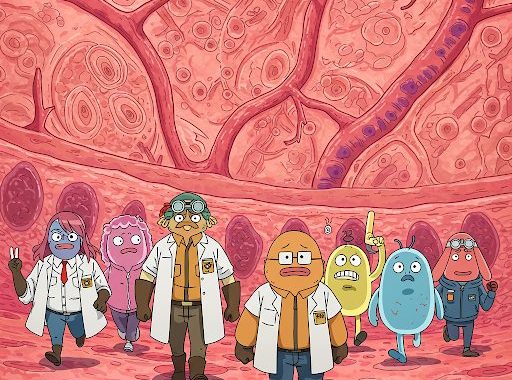

- 成長ホルモン(GH):

- 分泌源: 脳下垂体前葉。

- 働き: 身体の成長(特に子供)、細胞の修復と再生、疲労回復、

筋肉量の維持、脂肪分解、代謝促進など、 多様な重要な役割を担います。 - 連携: 成長ホルモンの分泌は、主に深い睡眠中(

ノンレム睡眠の深い段階)に最も活発になります。 深い睡眠は副交感神経が優位な状態であり、 質の良い睡眠は自律神経のバランスを整え、 成長ホルモンの適切な分泌を促します。

- 女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン):

- 分泌源: 卵巣(主にエストロゲン、プロゲステロン)。

- 働き: 月経周期の調節、妊娠の維持、骨密度の維持、皮膚や髪の健康、

感情の安定など、女性の健康に深く関わります。 - 連携: 特にエストロゲンは、自律神経の働き、

特に副交感神経の活動をサポートし、 心身の安定に寄与すると考えられています。 更年期にエストロゲンが急激に減少すると、視床下部が混乱し、 自律神経のバランスが崩れやすくなります。これが、 更年期にホットフラッシュ、動悸、めまい、 イライラなどの自律神経失調症に似た症状が現れる主な原因です。

まとめ:生命システムの調和と健康維持

自律神経とこれらのホルモン物質は、

- 交感神経系とそれに連携するホルモン(アドレナリン、

ノルアドレナリン、コルチゾールなど)は、私たちが活動し、 ストレスに適応し、 危険から身を守るためのエネルギーと準備を提供します。 - 副交感神経系とそれに影響を受けるホルモン(セロトニン、

メラトニン、成長ホルモン、女性ホルモンなど)は、 活動後の休息と回復を促し、体の修復、エネルギーの貯蔵、 精神的な安定をサポートします。

この精緻な連携が崩れると、心身の健康に様々な不調が生じます。

したがって、規則正しい生活、バランスの取れた食事、

当店「ほぐしラウンジ ナチュらく」では、施術歴12年の経験から各技法の良いところを組み合わせた独自の手技を研究し習得。さらには各技法をより効果的に発揮できる揉み方も研究・開発。基本の施術だけでなくこれらを総合的に取り入れた施術をする事でエリアトップクラスの高いレベルの施術の提供を行っています。この研究・開発した施術の中には筋膜マッサージ(筋膜リリース)やオイルリンパ(リンパドレナージュ)など、多数の理論・技術を取り入れた施術も含まれています。

また、このコラムのように健康や健康管理に関連した話など状態や状況などから関連した事や施術していく中で気づいた事などに基づいて、より健康的な生活習慣に繋がるような話やオススメな事などもお話させていただいております。お身体のメンテナンスやケアだけでなく、こういった雑学など含め癒しの時間としてご活用いただけると嬉しい限りです。

気軽にご利用してみてください。お待ちしております。